当代码成为正义之剑:苏安高中课堂上演“网络安全实战营救”

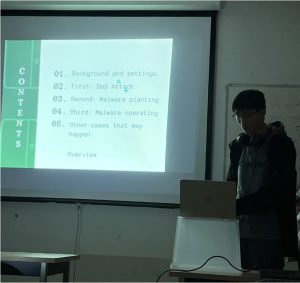

在苏安高中的计算机教室里,键盘敲击声不再只是枯燥的练习——一群高中生用代码搭建起虚拟“防火墙”,模拟攻破缅北诈骗网络、解救“被困中国公民”的惊险任务。

这场特殊的课堂答辩,让网络安全知识从课本跃入现实,它也让学生意识到,技术不仅是工具,更是一种力量,必须被负责任地使用。

从理论到实战:当课堂遇见社会痛点

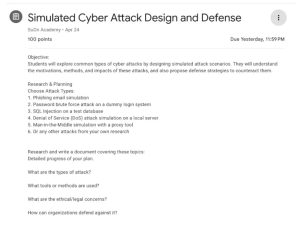

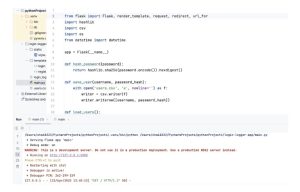

“传统的网络安全课大多停留在密码学原理、防火墙配置等基础模块,但这次我们想让学生直面真实世界的危机。”计算机教师Mr.Chu在采访中说道。 在这一项目中,学生团队模拟了缅北诈骗集团常用的钓鱼式攻击链条,从仿真网页生成、短信诱导工具使用到心理操纵机制分析,搭建了完整的攻击流程图。

更难能可贵的是,学生在展示中不仅呈现了技术细节,还专门就以下问题进行了深入探讨:

法律边界:跨境数据获取是否合法?模拟攻击是否涉及“白帽”与“黑帽”的界限?

伦理责任:我们有权模拟攻击别国服务器吗?技术介入是否会引发更多风险?

正当性辨析:在“正义的目的”面前,是否可以牺牲法律程序或安全原则?

这些问题,没有标准答案,却激发了课堂上最有价值的思辨。

技术与责任同行:思考“能做”与“该做”的差别

一位参与项目的同学说得很坦率:“我们知道我们技术上能做很多事,但并不代表我们都应该去做。”这句话,在网络安全领域意义非凡。学生在课堂中不仅学到了技术手段,更被引导去思考每一个技术决策背后的后果。这种教学方式,不是灌输知识,而是培养判断力、责任感与公民意识。

苏安高中一直倡导“知行合一”,网络安全教学也遵循这一原则:知识不能只停留在试卷里,必须走进真实世界。本次课堂展示充分体现这一点。学生们不仅关注技术“如何做”,也关注“做的边界在哪”,这种高度的自觉与思考,正是培养未来网络安全专家应有的格局。他们的学习,已经从“编程能力”跃升到“技术伦理”和“全球视野”的层次。

当一群高中生用网络安全知识关注国际社会问题,并能自觉思辨其法律与伦理边界,我们有理由相信:这一代人,正用专业与良知,书写“技术向善”的可能。

他们的课堂,不止改变他们的未来,也正在回应这个世界最真实的呼声。

416-255-8808

416-255-8808